問1

UMLのアクティビティ図の特徴はどれか。

ア. オブジェクト間のメッセージのやり取りが,時系列で表現できる。

イ. オブジェクト群の相互作用を示す協調関係が表現できる。

ウ. 現実のビジネスプロセスで生じる並行処理が表現できる。

エ. 一つのオブジェクトに着目して,その状態遷移が表現できる。

解答

解答:ウ

問2

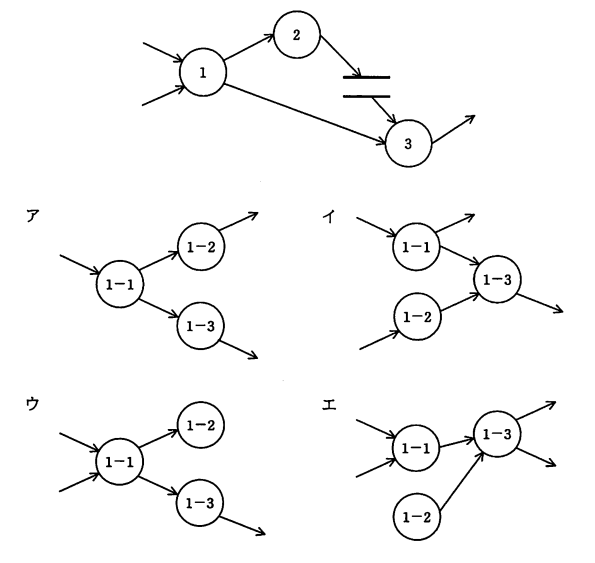

図は,階層化されたDFDにおける,あるレベルのDFDの一部である。プロセス1を子プロセスに分割して詳細化したDFDのうち,適切なものはどれか。ここで,プロセス1の子プロセスは,プロセス1-1,1-2及び1-3と表す。

解答

解答:イ

問3

要求分析・設計技法のうち,BPMNの説明はどれか。

ア. イベント・アクティビティ分岐・合流を示すオブジェクトと,フローを示す矢印などで構成された図によって,業務プロセスを表現する。

イ. 木構造に基づいた構造化ダイアグラムであり,トップダウンでの機能分割やプログラム構造図,組織図などの表現に用いられる。

ウ. システムの状態が外部の信号や事象に対してどのように推移していくかを図で表現する。

エ. プログラムをモジュールに分割して表現し,モジュールの階層構造と編成,モジュール間のインタフェースを記述する。

解答

解答:ア

問4

SQLインジェクション対策として実施するものはどれか。

ア. 入力データを送るときには,GETメソッドではなくPOSTメソッドを使う。

イ. 入力データを送る前に,利用者認証を行う。

ウ. 入力文字列をエスケープ処理して特殊文字を無効にする。

エ. プロトコルにHTTPSを使用してデータを暗号化する。

解答

解答:ウ

問5

あるプログラム言語の解説書の中に次の記述がある。この記述中の“良いプログラム”がもっている特徴はどれか。このプログラム言語では,関数を呼び出すときに引数を保持するためにスタックが使用される。引数で受け渡すデータを,どの関数からでも参照できる共通域に移せば,スタックの使用量を減らすことができるが,“良いプログラム”とは見なされないこともある。

ア. 実行するときのメモリの使用量が,一定以下に必ず収まる。

イ. 実行速度について,最適化が行われている。

ウ. プログラムの一部(モジュール)を変更しても,残りの部分への影響が少ない。

エ. プログラムのステップ数が少なく,分かりやすい。

解答

解答:ウ

問6

モジュール設計書を基にモジュール強度を評価した。適切な評価はどれか。

〔モジュール設計書(抜粋)〕

上位モジュールから渡される処理コードに対応した処理をする。処理コードが“I”のときは挿入処理,処理コードが“U”のときは更新処理,処理コードが”D”のときは削除処理である。

ア. これは“暗合的強度”のモジュールである。モジュール内の機能間に特別な関係はなく,むしろほかのモジュールとの強い関係性をもつ可能性が高いので,モジュール分割をやり直した方がよい。

イ. これは“情報的強度”のモジュールである。同一の情報を扱う複数の機能を,つのモジュールにまとめている。モジュール内に各処理の入口点を設けているので,制御の結びつきがなく,これ以上のモジュール分割は不要である。

ウ. これは“連絡的強度”のモジュールである。モジュール内でデータの受け渡しは参照を行いながら,複数の機能を逐次的に実行している。再度見直しを図り,必要に応じて更にモジュール分割を行った方がよい。

エ. これは“論理的強度”のモジュールである。関連した幾つかの機能を含み,パラメタによっていずれかの機能を選択して実行している。現状では大きな問題となっていないとしても,仕様変更に伴うパラメタの変更による影響を最小限に抑えるために,機能ごとにモジュールを分割するか入口点を設ける方がよい。

解答

解答:エ

問7

ブラックボックステストのテストデータの作成方法のうち,最も適切なものはどれか。

ア.稼働中のシステムから実データを無作為に抽出し,テストデータを作成する。

イ.機能仕様から同値クラスや限界値を識別し,テストデータを作成する。

ウ.業務で発生するデータの発生頻度を分析し,テストデータを作成する。

エ.プログラムの流れ図から,分岐条件に基づいたテストデータを作成する。

解答

解答:イ

問8

プログラムテスト仕様書の作成手順として,作業項目を適切な順序に並べたものはどれか。

a. テスト環境,テスト方法などのプログラムテストに関する概要を記述する。

b. デストケースごとのテストデータの作成と予想結果の作成を行う。

c. テスト項目をすべて列挙する。

d. テスト効率を上げるために,適切なテストケースを設定する。

e. テストを実行するときの個々の詳細な手順を設定する。

ア. a,c,d,b,e

イ. a,c,e,d,b

ウ. a,e,c,d,b

エ. a,e,d,b,c

解答

解答:ア

問9

製品を出荷前に全数検査することによって,出荷後の故障数を減少させ,修理費用を低減したい。次の条件で全数検査を行ったときに低減できる費用は何万円か。ここで,検査時に故障が発見された製品は修理して出荷するものとする。

[条件]

(1) 製造する個数:500個

(2) 全数検査を実施しなかった場合の出荷個数に対する故障率:3%

(3) 全数検査で発見される製造個数に対する故障率:2%

(4) 全数検査を実施した場合の出荷個数に対する故障率:1%

(5) 検査費用:1万円/個

(6) 出荷以前の故障修理費用:50万円/個

(7) 出荷後の故障修理費用:200万円/個

ア. 1,000

イ. 1,500

ウ. 2,000

エ. 2,250

解答

解答:ア

問10

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

ア. 学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。

イ. 顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。

ウ. 製品に使用した暗号の生成式を出願した。

エ. 製品を販売した後に出願した。

解答

解答:イ

問11

情報システムのアウトソーシングを説明したものはどれか。

ア. 外部の企業に,情報システムの開発,運用,保守などに関するすべて又は一部の業務を委託すること

イ. 情報システム部門を分離して子会社にし,親会社以外からの業務の委託を受けること

ウ. 派遣契約をしている要員が,監督者の指示を受けて,情報システムの開発,運用,保守などに関する作業を実施すること

エ. ユーザ部門に,情報システムの運用,保守のすべて又は一部の業務を移管すること

解答

解答:ア

問12

共通フレーム2007によれば,システム化計画の立案よりも後のプロセスで実施するものはどれか。

ア. 現行システムの内容,流れの調査及び課題の分析,抽出

イ. システム開発を担当する開発組織の編成方針と責任部署の決定

ウ. システム稼働時期の設定と全体開発スケジュールの作成

エ. システム化の対象となる業務要件の定義作業

解答

解答:エ

問13

ソフトウェアライフサイクルを,企画,要件定義,開発,運用,保守のプロセスに区分したとき,企画プロセスの目的はどれか。

ア. 新たに構築する業務,システムの仕様を明確化し,それをベースにIT化範囲とその機能を具体的に明示し,この内容について取得者側の利害関係者間で合意する。

イ. 事業の目的,目標を達成するために必要なシステムに関連する要求事項の集合とシステム化の方針,及び,システムを実現するための実施計画を得る。

ウ. 新旧の業務の流れの違いを明確にし,業務の継続性を担保するために業務及びシステムの移行計画を作成,文書化し,実行する。

エ. ハードウェア構成品目,ソフトウェア構成品目及び手作業を明確にし,システム方式及び各品目に割り振ったシステム要件を文書化する。

解答

解答:イ

問14

受注管理システムにおける要件のうち,非機能要件に該当するものはどれか。

ア. 顧客から注文を受け付けるとき,与信残金額を計算し,結果がマイナスになった場合は,入力画面に警告メッセージを表示すること

イ. 受注管理システムの稼働率を決められた水準に維持するために,障害発生時は半日以内に回復できること

ウ. 受注を処理するとき,倉庫に在庫がある商品はリアルタイムで自動的に在庫引当を行うこと

エ. 出荷できる商品は,顧客から受注した情報を受注担当者がシステムに入力し,営業管理者が受注承認入力を行ったものに限ること

解答

解答:イ

問15

“システム管理基準”によれば,企画業務の段階で策定すべきものはどれか。

ア. 関連するほかの情報システムと役割を分担し,組織体として最大の効果を上げる機能を実現するために,全体最適化計画との整合性を考慮して策定する開発計画

イ. 経営戦略に基づいて組織体全体で整合性及び一貫性を確保した情報化を推進するために,方針及び目標に基づいて策定する全体最適化計画

ウ. 情報システムの運用を円滑に行うために,運用設計及び運用管理ルールに基づき,さらに規模,期間,システム特性を考慮して策定する運用手順

エ. 組織体として一貫し,効率的な開発作業を確実に遂行するために,組織体として標準化された開発方法に基づいて策定する開発手順

解答

解答:ア

問16

システムの機能要件を定義する上で,前提となる要件定義作業はどれか。

ア. 対象業務の業務モデルから業務機能を支援するシステム化機能を整理し,その実現のために必要なシステム方式を策定する。

イ. 対象業務の具体的な業務上の問題点を分析し,解決方向を明確化するとともに,システムを用いて実現すべき課題を定義する。

ウ. 利害関係者からのニーズを整理し,新しい業務の在り方や運用をまとめた上で,業務上実現すべき要件を明らかにする。

エ. 利害関係者要件のシステム要求が技術的に実現可能であるかを検証し,システム設計が可能な技術要件に変換する。

解答

解答:ウ

問17

請書を渡すと契約が成立する書類はどれか。

ア. RFI

イ. RFP

ウ. 注文書

エ. 提案書

解答

解答:ウ

問18

製品開発の際に用いられ,表の行に目的とする品質を,列に直接管理可能な要素を記入した2元表を用い,互いの関係付けから重要性の高い品質要素は何かを明らかにする手法はどれか。

ア. FMEA

イ. FTA

ウ. 田口メソッド

エ. 品質機能展開

解答

解答:エ

問19

経済産業省によれば,エンタープライズアーキテクチャ(EA)のビジネスアーキテクチャで機能情報関連図(DFD)を作成する目的はどれか。

ア. 業務・システムの機能と情報の流れを明確にする。

イ. 業務システムの目的・機能,情報システムの管理・運用体制を明確にする。

ウ. 情報システム間でやり取りされる情報の種類と方向を明確にする。

エ. 物理的なデータ構造を明確にする。

解答

解答:ア

問20

BI(Business Intelligence)を説明したものはどれか。

ア. 企業内の業務の流れを可視化し,業務改善サイクルを適応することで,継続的な業務改善に活用しようとする手法

イ. 企業内の異なるシステムを互いに連結し,データやプロセスの効率的な統合を図ることで,企業経営に活用しようとする手法

ウ. 企業内の重要な戦略目標の達成度を測定するための指標の値を把握し,分析することで,業務の進捗管理に活用しようとする手法

エ. 企業内の膨大なデータを蓄積し,分類・加工・分析をすることで,企業の迅速な意思決定に活用しようとする手法

解答

解答:エ

問21

シリアルATAの説明として,適切なものはどれか。

ア. PCと周辺機器とを結ぶシリアルインタフェースであり,キーボード,マウス,スピーカ,プリンタ,CD-RWドライブなど多岐にわたる周辺機器を接続する。

イ. PCと周辺機器とを結ぶシリアルインタフェースであり,磁気ディスク装置,DVDドライブなどの高速な周辺機器を接続する。

ウ. PCと通信機器とを結ぶシリアルインタフェースであり,ルータ又はモデムを接続する。

エ. PCとディジタルAV機器とを結ぶシリアルインタフェースであり,セットトップボックス,DVDプレーヤなどを接続する。

解答

解答:イ

問22

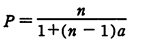

1台のCPUの性能を1とするとき,そのCPUを台用いたマルチプロセッサの性能Pが,

で表されるとする。ここで,αはオーバヘッドを表す定数である。例えば,α = 0.1,n=4とすると,P≒3なので,4台のCPUからなるマルチプロセッサの性能は約3になる。この式で表されるマルチプロセッサの性能には上限があり,nを幾ら大きくしてもある値以上には大きくならない。α=0.1の場合,その値は幾らか。

ア. 5

イ. 10

ウ. 15

エ. 20

解答

解答:イ

問23

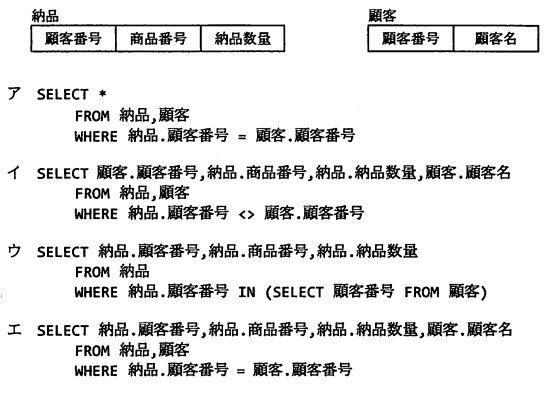

“納品”表と“顧客”表を自然結合するSQL文はどれか。

解答

解答:エ

問24

IPアドレスからMACアドレスを取得するために用いるプロトコルはどれか。

ア. ARP

イ. DHCP

ウ. ICMP

エ. RARP

解答

解答:ア

問25

パケットフィルタリング型ファイアウォールのフィルタリングルールを用いて,本来必要なサービスに影響を及ぼすことなく防げるものはどれか。

ア. 外部に公開していないサービスへのアクセス

イ. サーバで動作するソフトウェアのセキュリティの脆弱性を突く攻撃

ウ. 電子メールに添付されたファイルのマクロウイルスの侵入

エ. 電子メール爆弾などのDoS攻撃

解答

解答:ア